Congo belge 1914-1918 André-Bernard Ergo(I)

Il n'y a pas cinquante manières de combattre.

Il n'y en a qu'une, c'est d'être vainqueur.

André Malraux. L'espoir

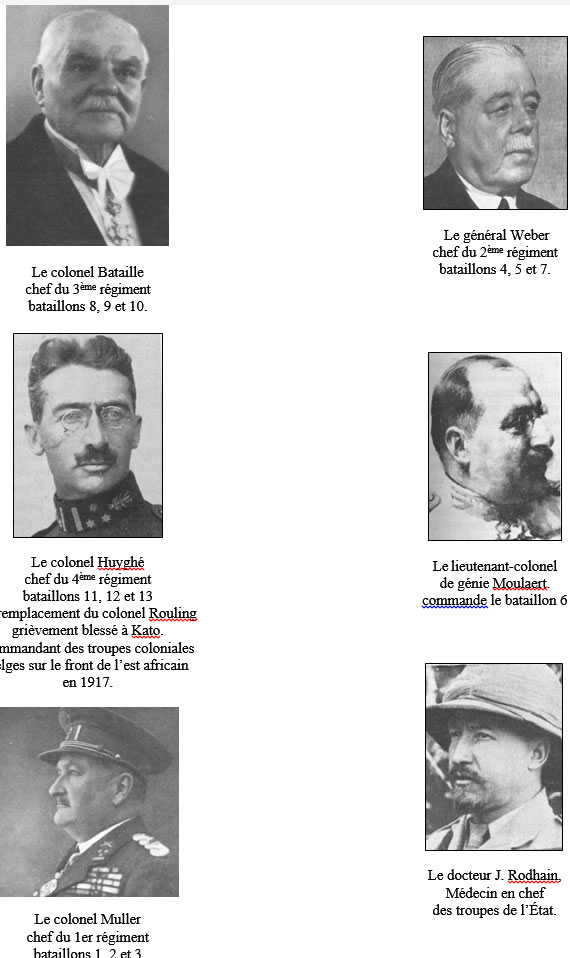

Le major Rouling commandait le 4e régiment de la brigade Nord de la Province orientale qui comprenait les bataillons 11, 12 et 13. Il fut grièvement blessé à la bataille de Kato et remplacé dans son commandement par le colonel Huyghé

Le major Rouling commandait le 4e régiment de la brigade Nord de la Province orientale qui comprenait les bataillons 11, 12 et 13. Il fut grièvement blessé à la bataille de Kato et remplacé dans son commandement par le colonel Huyghé

Avant propos.

La Belgique a toujours considéré que sa neutralité devait être reportée sur sa colonie. Le mot d’ordre du Ministre des colonies était d’ailleurs très clair : on ne montre de l’agressivité envers personne, mais on se défend si on est attaqué. En conséquence, il faut toujours être sur la défensive aux milliers de kilomètres de frontières.

Vus avec des yeux européens, les 18.000 hommes de la Force publique paraissent une armée pléthorique, en fait c’est ridiculement peu pour un territoire équivalant à cinq fois la superficie de la France et je ne parle même pas de la structure de cette force. Certains prétendent même que le Congo a été entraîné dans une guerre qui n’était pas la sienne. Lorsqu’un pays est agressé, sa défense est toujours l’affaire de sa population.

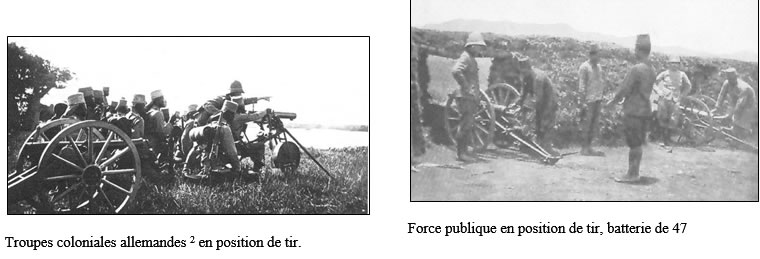

Ce sont les troupes coloniales allemandes qui ont, les premières, attaqué des villages congolais sur les frontières Est du pays ; des essais de franchissement des frontières ont été stoppés plusieurs fois par la Force publique qui n’a pas pu empêcher ses ennemis de prendre pied sur une île congolaise du lac Kivu.

Pendant deux années, dans la région des Grands Lacs, la Force publique aura pour soucis de renforcer les frontières par de l’artillerie lourde en provenance du fort de Shinkasasa dans l’estuaire de fleuve à des milliers de kilomètres, et à répondre, de son territoire, aux multiples attaques des askaris allemands. Sur ses frontières Sud, elle aidera aussi les forces coloniales anglaises mises à mal en Rhodésie et sur ses frontières Ouest, quelques centaines de soldats congolais et un bateau blindé seront mis à la disposition des troupes coloniales françaises afin d’éviter, de ce côté moins protégé, une attaque en provenance du Cameroun, colonie allemande à l’époque. Pendant les deux premières années de guerre, les troupes congolaises seront utilisées dans des escarmouches de frontières et pour aider des colonies amies voisines mises à mal par les troupes coloniales allemandes. Pendant de temps, un état- major belge réorganise une partie de la Force publique en armée nationale plus conventionnelle : groupements, divisions, bataillons, régiments. En 1916, les Anglais engagent une véritable armada de troupes coloniales dans l’Est africain allemand au départ du Kenya et demandent aux Belges d’ouvrir un front sur les frontières Est du Congo. Après s’être rendues maîtres du lac Tanganyika, les forces coloniales belges restructurées entrent alors en territoire allemand dont elles vont conquérir une grande partie jusqu’à la ville de Tabora avant de se retirer et de remettre les territoires conquis aux autorités anglaises.

Une année plus tard, les troupes anglaises en difficulté dans la région de Mahenge vont demander, à nouveau, l’aide de la Force publique, qui sera placée cette fois sous commandement anglais. La Force publique va prendre la ville de Mahenge et c’est une de ses actions qui va permettre de capturer une petite moitié des forces allemandes.

C’est cette même Force publique, dont les Anglais et les Américains disaient pis que pendre quelques années plus tôt, qui va faire une démonstration de discipline, de courage et de savoir-faire pendant toute cette campagne. Engagée très loin de ses bases, la Force publique fut approvisionnée par un grand nombre de porteurs qui vont payer un très lourd tribut à la guerre.

*****************

À la reprise du Congo par la Belgique en 1908, la Force publique conserve l’organisation en vigueur sous l’État Indépendant du Congo, c’est-à-dire une répartition des troupes en autant de compagnies actives qu’il y avait de districts. Le commandant de la Force publique n’a qu’un rôle administratif et dépend du Gouverneur général qui est lui-même un officier supérieur de l’armée belge comme souvent d’ailleurs les commissaires de district, bien que ceux-ci ne dépassent pas le grade de commandant. En quelque sorte, la Force publique est une espèce de gendarmerie chargée du maintien de l’ordre dans le territoire et aux frontières sous les ordres de l’autorité civile. Cette organisation n’aurait pas permis d’intervention immédiate d’unités importantes en cas de crise grave. En 1909, dans certains districts, des compagnies actives ont d’ailleurs été transformées en “ Corps de police territoriaux ” tout en faisant partie organiquement de la Force publique. L’armement de base reste le fusil Albini et le canon Nordenfelt de 47 mm auxquels on a ajouté une vingtaine de mitrailleuses Maxim ; néanmoins les troupes du Katanga ont un armement plus moderne.

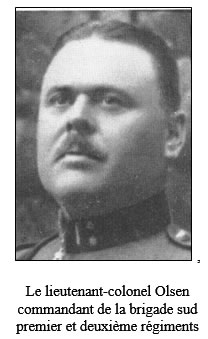

Mais la Force publique montre son utilité sur les frontières de l’Est où de graves incidents surgissent en juillet 1909. En vertu d’un arrangement anglo-allemand de 1894, des troupes anglaises sont en marche pour occuper la région d’Ufumbiro que l’Allemagne abandonne à l’Angleterre en échange d’une région située au Kilimandjaro. Cette région d’Ufumbiro appartient au Congo belge et le commandant Olsen, un Danois, en charge des territoires de la Ruzizi-Kivu, envoie une protestation énergique au Gouvernement anglais de l’Uganda. Cette manœuvre très adroite des autorités allemandes a pour but de mettre en conflit les Belges et les Anglais lesquels n’ont toujours pas reconnu la colonie du Congo Belge. Les Allemands espèrent retirer un avantage de cette situation conflictuelle.

Le commandant Olsen prend sur place les mesures urgentes que comporte la situation; il concentre en moins d’un mois 1 500 hommes de troupe et un matériel important dans cette région et établit un barrage fortifié entre le volcan Muhavura et le lac Mutanda. Les Britanniques, impressionnés par ces dispositions, stoppent leur progression et se fixent en dehors du territoire de la colonie. Les ordres du Ministre Renkin à Olsen sont précis et très clairs : «… si les Allemands, contrairement à nos espérances et à nos prévisions, occupaient Bolera, Volcans et Kateruzi, fondez-y postes même nombre et force. Au Kivu, dans l’Ufumbiro, n’attaquez pas mais défendez-vous énergiquement si vous étiez attaqués. Si Anglais installent postes en zone neutre, fondez-y postes même nombre et force ».

Une conférence réunit à Bruxelles les représentants des trois pays et le 14 mai 1910, les trois gouvernements se mettent d’accord sur un projet de convention fixant les frontières de l’Est, dans la région des Grands Lacs. À cette occasion le Ministre Renkin fait parvenir une lettre au commandant Olsen le 4 juin 1910, dans laquelle il écrit : « …ces litiges qui ont pesé trop longtemps sur les relations des trois colonies voisines se trouvent ainsi résolus par la transaction qui respecte les intérêts essentiels des trois parties en cause. Il m’est agréable de constater, Monsieur le commandant supérieur, que l’action diplomatique du Gouvernement a été puissamment secondée, par la façon dont nos droits ont été soutenus sur place dans des circonstances parfois critiques. Le Gouvernement se plaît à reporter, dans une large mesure, le mérite du succès de ces négociations qui consacrèrent une solution honorable et avantageuse pour la Belgique, sur les officiers et sous-officiers du territoire de la Ruzizi-Kivu ».

Le développement du Katanga et l’arrivée du rail de l’Afrique du Sud à la frontière de cette province attirent de nombreux « trekkers » tentés par les richesses minérales. Tous ces gens sont armés, boivent comme ils respirent, se croient au far-west, et la situation pourrait devenir dangereuse pour la sécurité de l’État, qui ne possède au Katanga que peu de forces de police.

Le Gouvernement donne l’ordre au commandant Olsen d’envoyer au Katanga une partie des forces qu’il a concentrées dans la région de l’Ufumbiro, à savoir une trentaine d’officiers et de sous-officiers européens et un millier de sous-officiers et de soldats congolais avec 26 mitrailleuses, 20 canons et les munitions nécessaires. Sans moyens de transport, le mouvement de ces troupes s’effectua en moins de deux mois et en octobre 1910 les troupes et le matériel étaient aux emplacements prévus dans le Haut Luapula et dans la région minière.

En 1912, une commission propose une réorganisation de la Force publique en troupes coloniales (12 000 hommes environ) et en police territoriale (près de 6 000 hommes). Mais deux années plus tard, la colonie est divisée administrativement en 4 provinces avec une répartition de la Force publique en 4 groupements provinciaux placés chacun sous le commandement d’un major. Deux de ces groupements sont immédiatement créés, celui de la Province du Katanga, organisé en trois bataillons sous le commandement du major Olsen et celui de la Province Orientale toujours organisé en 12 compagnies de district, sous le commandement du major Molitor. L’effectif total de la Force publique au moment de cette réorganisation est de 17 500 gradés et soldats congolais ou africains et de 450 officiers et sous-officiers européens.

La Belgique, pas plus en Afrique centrale qu’en Europe, n’était préparée à la guerre puisqu’elle était soumise au régime de la neutralité. Mais elle avait été informée des préparatifs allemands par Antoine Matage, qui avait traversé l’Afrique Orientale Allemande au mois de mars 1914 alors qu’il était de retour en Belgique. Il était courant que les Belges de l’Est du Congo retournent en Belgique par cette voie, où ils étaient pris en charge par la Deutsche-Ost-Africanise- Gesellschaft (D.O.A.G) dont le directeur à Dar-es-Salam, M. Pfeng, était consul général honoraire de Belgique. Au cours d’une soirée arrosée, le factorien allemand qui l’avait pris en charge fit une confidence qui éveilla l’attention de Matagne, à savoir que les Allemands allaient lancer deux canonnières sur le lac ; puis, se rétractant, il lui affirma que c’était de petites canonnières pour faire la chasse aux dhows (pirogues à voile) arabes qui font de la contrebande sur le lac Tanganyika. Le lendemain, à la gare de Kigoma, Matagne observe un train chargé de longues tôles déjà percées des trous pour les rivets et d’une épaisseur supérieure à celle des grandes baleinières du Congo. À l’hôtel, à Dar-es-Salam, il reçoitune invitation à prendre le thé avec l’officier d’artillerie H. Hasslacher qu’il ne connaît pas, mais dans le bureau duquel il remarque des cartes particulièrement précises sur les districts à l’Est du Congo belge. Ayant complimenté l’officier sur la qualité de ces cartes, celui-ci lui répond que c’est grâce aux prospecteurs qui rentrent en Europe et passent par Dar-es- Salam; puis il interrogea le Belge (alerté et sur ses gardes) au sujet des ressources vivrières des régions frontières. Le lendemain, l’officier allemand l’invita à rencontrer le directeur des Communications qui s’intéressait beaucoup au charbon de la Lukuga, pour …en acheter pour les bateaux du lac. Le Belge Matagne alla rendre une visite de courtoisie aux Pères Blancs de Dar-es-Salam lorsqu’un Père français lui signala, sans avoir l’air d’y toucher, l’intérêt qu’il y aurait pour lui de visiter la caserne située près du monastère ainsi que l’école attenante. Cette visite, qui eut lieu le lendemain, apprit à Matagne le type d’armement des soldats Askaris et surtout, la maîtrise des « écoliers » dans le maniement des armes, dans l’utilisation de l’héliographe et dans la pratique du morse. La veille de son départ vers Marseille, le Belge fut appelé par le remplaçant du Gouverneur, lui annonçant qu’une exposition allait s’ouvrir à Dar-es-Salam le 15 août, dans laquelle les seuls exposants étrangers seraient belges, et il le priait de faire savoir au Ministre belge des Colonies que l’Afrique Orientale Allemande serait honorée de recevoir à cette occasion les gouverneurs et vice gouverneurs des provinces du Congo belge pour lesquels le bateau Von Wissman serait mis à leur disposition vers la fin juillet. Il est facile d’imaginer la teneur du long rapport qu’Antoine Matagne fit au Ministère des Colonies dès son arrivée à Bruxelles au début du mois de mai et du risque qu’il y aurait de répondre favorablement à cette invitation. Mais les milieux politiques belges ne tinrent manifestement aucun compte de ces renseignements.

Lorsque les hostilités éclatent en Europe, le gouvernement belge, comme ceux des autres colonies, est soucieux de ne pas porter la guerre en Afrique et, respectueux des stipulations de l’Acte de Berlin, recommande aux autorités coloniales de conserver une attitude essentiellement défensive vis-à-vis des possessions allemandes (30 juillet 1914). Deux bateaux allemands dans le port de Matadi ne furent d’ailleurs pas inquiétés. Mais c’était méconnaître la mentalité allemande du « not Kent Kevin rebot » ; nécessité ne connaît pas de lois.

Les colonies allemandes ont des contacts de quelques dizaines de kilomètres avec le fleuve Congo et l’Banggi sur ses frontières à l’Ouest (Cameroun) et, sur ses frontières à l’Est (Afrique Orientale Allemande), des contacts sur 800 kilomètres en grande majorité composés de lacs et de régions montagneuses.

Le général chevalier Henry de la Lindi

Le 15 août 1914, les troupes coloniales allemandes agressent le village de Mokolobu au sud d’Uvira sur le lac Tanganyika et elles récidivent le 22 août sur le poste de Lukuga. Les autorités du Congo décident alors d’activer sur place un dispositif de défense des frontières de l’Est qu’elles confient au commissaire général, le lieutenant-colonel J. Henry de la Lindi qui est, par un heureux hasard, en mission dans la région. Il était impossible de tenir tête aux Allemands sur les lacs. Ils avaient armés sur le lac Kivu, un canot automobile cédé par son propriétaire, le missionnaire von Bodelschwung, et le von Wissman armé d’excellents petits canons n’avait aucun adversaire à sa taille sur le lac Tanganyika.

Henry, qui dispose de très peu d’effectifs, va organiser une défense au moyen de petits groupes très mobiles spécialisés dans les escarmouches et les coups de mains audacieux. C’est une tactique dans laquelle il excelle et l’ennemi ne pourra prendre pied au Congo qu’en un seul endroit, l’île Kwidjwi où les habitants s’étaient ralliés au hauptmann Wintgens résident allemand à Kissenye. Pour cacher la faiblesse de ses forces, Henry joue au bluff en créant un poste de défense à Kibati (400 soldats, un canon de 47 mm, 150 cartouches par homme mais aucun renfort possible, ni en hommes, ni en munitions) et en marchant à l’ennemi dans la direction de Kissenye. Son but était de faire croire qu’il avait reçu des renforts et de retarder l’offensive allemande qu’il sentait imminente, vu la concentration des troupes coloniales allemandes et les renseignements qu’il recevait des indigènes.

C’est ainsi que le 4 octobre, une attaque allemande (deux compagnies commandées par Wintgens) dans les environs du mont Lubafu, fut repoussée par deux compagnies en reconnaissance, de la Force publique du camp hâtivement créé à Kibati. Combat acharné et pertes sévères ; du côté de la Force publique, une quarantaine de soldats tués ainsi que les sous-lieutenants de l’Épine et Terlinden. Les pertes allemandes sont également très élevées et tous leurs officiers sont blessés.

Le lendemain du combat, les paysans du Congo apportent des vivres en grande quantité au camp de Kibati pour rendre hommage aux troupes qui avaient mis hors de combat tous les Blancs allemands. Au début de 1915, les Allemands enregistrent un échec au cours d’une attaque vers Tshalafi défendu par la Force publique pour couvrir les frontières de l’Uganda, colonie anglaise. Le poste de Binei, qui couvre la route de Kibati à Rutshuru est vainement attaqué par les troupes coloniales allemandes. Le 28 mai de la même année, au cours d’un engagement d’une journée entière, la Force publique détruit le poste de Kissenye. Le 15 juin, Henry décide d’occuper le mont Lubafu dont les pentes sont escaladées par surprise par une colonne d’assaut, qui renforcée à temps, parvient à se maintenir sur la position. Dans la nuit du 26 au 27 septembre, deux colonnes allemandes appuyées par une forte artillerie tentent d’établir une tête de pont à Luvungi, pour couper les communications entre les troupes coloniales belges du Kivu et celles du Tanganyika. Dès 5 heures du matin l’ennemi tente de tourner les compagnies de la Force publique, mais il est contenu de toutes parts. Le combat intense dure jusque 16 heures et le lieutenant Lallement, commandant du poste est tué. On peut apprécier le lendemain, l’importance du succès, au matériel et aux morts abandonnés sur place. La relation suivante du combat de la Luvungi est reprise des notes d’un officier y ayant participé : « Le 27 septembre 1915, au matin, une violente canonnade et fusillade éclatent dans la direction de Luvungi. Je rassemble le bataillon et nous marchons au canon…avec les éléments disponibles du bataillon et ce n’est pas grand-chose. Il me reste en effet deux compagnies incomplètes et une compagnie de trois mitrailleuses ; les éclopés et les malades restent au camp de Mai-Na-Moto sous la direction du lieutenant payeur Gauchie.

Vers six heures, je rencontrai un soldat du poste porteur d’un billet conçu comme suit : Sommes alertés, Allemands attaquent. (Signé) Lallement.

Je précipitai ma marche dans l’ordre suivant : avant-garde : un peloton de la 2éme compagnie ; gros de la troupe : un peloton et demi de la 2ème compagnie, 3 mitrailleuses, un peloton de la 3ème compagnie ; arrière-garde : un peloton de la 3ème compagnie, médecin et brancardiers, munitions.

Vers 6 h. 30, au passage de la Luvungi, la fusillade se faisant entendre de façon intense sur notre droite, je détachai le lieutenant Pieters avec une section pour couvrir mon flanc et je continuai à marcher jusqu’à hauteur de la redoute, construite à 1 500 mètres environ du poste de Luvungi, et que le lieutenant Lallement avait fait occuper par un caporal et trois soldats.

Le lieutenant Chanal, à qui j’avais, la veille, donné l’ordre de se porter avec son peloton, le 27 au matin, en un point situé sur la Luvungi, entre la redoute et le cap de Mai-Na-Moto, avait quitté Kamaniola au petit jour et marché au canon. À mon arrivée près de la redoute, il avait renforcé les occupants de cette redoute, et je lui donnai l’ordre d’y prendre position avec tout son peloton, renforcé par une mitrailleuse et le lieutenant Harmel.

À ce moment, il pouvait être 7 h.30, j’envoyai le lieutenant Henry occuper, avec les éléments restants de la 2ème compagnie, la rive nord de la Luvungi, me tenant avec deux pelotons de la 3ème, deux mitrailleuses, mon adjoint le lieutenant Labrique et ma liaison, entre cette rivière et ma redoute.

Dès 8 heures, les Allemands qui étaient restés dans les tranchées qu’ils avaient creusées durant la nuit autour du poste, prononcèrent une attaque simultanée sur la redoute et le poste qu’ils bombardaient à l’aide d’une pièce de 7 c.7 en position sur la rive est de la Ruzizi et d’un 37 en position sur la rive sud de la Luvungi. L’intervalle entre le poste et la redoute était en outre battu par des feux de mitrailleuses et de mousqueterie rendant la progression impossible dans cet espace absolument découvert.

Les troupes allemandes, ayant traversé la Ruzizi au Nord de Luvungi, prononçaient une attaque violente sur la redoute qui tenait ferme, malgré le bombardement qui causait de sensibles pertes au peloton Chanal. L’unique mitrailleuse qui s’y trouvait fut, après quelque temps, dans l’impossibilité de fonctionner et je dus la remplacer.

Au sud, les Allemands tentèrent le passage de la Luvungi mais furent arrêtés par la 2ème compagnie que le lieutenant Pieters avait rejointe avec une partie de sa section, ayant laissé le sergent Matafari, avec quelques hommes, sur la rive sud de la rivière. Cette compagnie s’abrita le long de la Luvungi dans des trous naturels et perfectionna son installation au cours du combat, en aménageant ces abris à l’aide de baïonnettes.

Le lieutenant Chanal, ayant subi de fortes pertes, je le renforçai par un peloton de la 3ème compagnie, sous les ordres du sergent-major Duamo.

Vers 10 heures, les Allemands avaient pu progresser jusqu’à 200 mètres de mon P.C., nous subissions des pertes sévères et, malgré nos efforts, la seule mitrailleuse Colt qui me restait était hors d’état de tirer. Je donnai ordre de battre en retraite sur la redoute, par échelons, sous la protection de la 2ème compagnie. Cet ordre ne toucha pas le lieutenant Pieters, l’agent de transmission ayant été tué.

À 10 h. 30 environ, le mouvement commença sous la protection du seul peloton qui restait en réserve sous les ordres du sous-lieutenant Bouckaert. Un nouvel ordre fut envoyé au lieutenant Pieters de se diriger sur la redoute, mais le porteur fut tué et l’ordre ne put être exécuté. À ce moment nous étions à peu près entourés.

Au moment où j’allais pénétrer dans la redoute, je fus blessé et mon caporal clairon dut me transporter dans l’ouvrage, entouré de trous de loups. Le lieutenant Bouckaert nous rejoignit vers midi, après avoir résisté jusqu’à la dernière extrémité et subi des pertes considérables…les munitions commençaient à s’épuiser et je donnai l’ordre de ne plus tirer que par salves.

…Le sergent Matafari, parvenu à se dégager, parvint à se porter sur les derrières des Allemands, au sud de la Luvungi et fit ainsi croire à une attaque sérieuse à revers.

L’ennemi fut arrêté vers 15 heures. Nous tentâmes, le lieutenant Chanal et moi, une vigoureuse sortie, mais nous fûmes repoussés. Enfin, vers 16 h. 30, un mouvement de retraite se dessina et nous vîmes une colonne se diriger vers le sud de la Luvungi. Nous étions épuisés de fièvre, de fatigue et de soif. Une mitrailleuse battait sans discontinuer le front de gorge de la redoute et rendait impossible toute tentative de poursuite. À la nuit seulement, le feu cessa et nous pûmes envoyer une section à la poursuite de l’ennemi qui fuyait en désordre et repassait avec précipitation la Ruzizi.

…Nos pertes furent sévères. Quant aux Allemands, ils avaient laissé sur le terrain 3 Européens tués, dont un officier et 99 soldats réguliers et auxiliaires

Le 22 octobre, les troupes coloniales allemandes (600 hommes, des canons et des mitrailleuses) tentent de reprendre le mont Lubafu, poste clef occupé par le major Bataille en territoire allemand. La Force publique, au prix de pertes légères, rejette l’adversaire en désordre.

Le 22 novembre, les Allemands, avec des effectifs plus considérables encore, tentent un débarquement sur la rive ouest du lac Kivu, au sud de Bobandana. Ils sont facilement repoussés par une colonne mobile de la Force publique occupant judicieusement une position dominante. Cinq jours plus tard, nouvelle tentative allemande avec des forces encore plus nombreuses. Couvertes par le canot mitrailleur, deux baleinières transportant chacune un peloton sont accompagnées d’une centaine de pirogues amenant des Askaris et des auxiliaires. Le débarquement de ces troupes est difficile à cause de l’escarpement des berges et une colonne mobile de la Force publique conduite par les lieutenants Hommelen et Berns, le sous-lieutenant Garnier et le sous-officier Collignon, qui était resté aux aguets depuis le 22, inflige un nouvel échec aux Allemands. Le même jour, une compagnie commandée par le lieutenant Defoin qui avait pour mission d’occuper le mont Tshandjarue en territoire allemand, est prise à partie par une force supérieure allemande et est décimée malgré une résistance héroïque. Tous les Européens de la compagnie sont tués.

Le 27 janvier 1916, une colonne allemande se dirige vers le poste de Kabale, centre commercial important en Uganda. Deux compagnies de la Force publique attaquent le mont Ruakagigi et réussissent à entourer le réduit où l’adversaire est retranché.

Grâce à cette résistance générale, des forces d’Henry, au nord du lac Kivu et de Renard au sud, le groupement Molitor put être organisé à l’aise, en trois bataillons, comme celui du Katanga.

Devant l’évidence des intentions agressives des troupes coloniales allemandes, le Gouvernement belge avait décidé d’aider les Anglais et les Français à l’envahissement du Cameroun, colonie allemande 1. Un détachement de la Force publique fort de 3 compagnies groupant 600 hommes (capitaines Bal, Marin et Wayemberg), d’un vapeur armé le Luxembourg, pour appuyer l’action des troupes dans la partie navigable de la Sangha, et d’une section d’artillerie Nordenfelt, fut placé sous les ordres du général français Aymerich durant 16 mois. Ces compagnies ont remonté la Sangha affluent du fleuve Congo jusqu’à Ouesso. Puis elles se sont séparées en deux groupes, le premier se dirigeant vers le nord (N’Zimu et Nola) puis vers l’ouest (Yokaduma) et le second allant via Molundu vers Besam où les deux colonnes se sont rejointes avant d’investir Lomie et de participer à l’encerclement et à la prise de Yaoundé où résidait l’état-major des troupes coloniales allemandes. Un jeune officier de réserve participe à cette expédition, Pierre Rijckmans, le futur gouverneur général du Congo belge.

1915. Saisi Rhodésie du Nord ; de gauche à droite : le major Weber, le commandant Heenen, le major Olsen, le capitaine Mac Carthy officier de liaison anglais, le commandant Ermens et le lieutenant Sohier.

Fin juin 1915, le poste militaire de Saisi à 35 km à l’est d’Abercorn en Rhodésie fut attaqué par un fort contingent allemand composé de 70 Blancs et de 500 Noirs. Appel fut fait à la Force publique par les Anglais pour les aider à défendre la frontière qu’ils avaient en commun avec l’Afrique Orientale Allemande. La nuit du 25 au 26 juillet, les Allemands revinrent en force, mettant en ligne pas moins de 2 000 Noirs encadrés par plus de 300 Blancs. Ces troupes possédaient de l’artillerie et des mitrailleuses. Les Anglais pouvaient y opposer un détachement comptant 11 Blancs et 160 indigènes; le détachement des troupes coloniales belges venu en renfort comptait 7 Européens et 283 Congolais ainsi qu’un canon. Le combat se poursuivit jour et nuit et la résistance fut admirable. Le 30, les Allemands sommèrent en vain la garnison de se rendre.

Celle-ci fut secourue à temps par le major belge De Coninck à la tête d’un groupement de 284 soldats congolais encadré par 14 Européens auxquels s’était joint un détachement de 50 soldats anglais et de 3 civils européens. Le groupement de De Coninck manoeuvra sur les arrières des Allemands, qui, après une semaine de lutte ardente, se retirèrent vers Bismarckburg en laissant sur le terrain de nombreux morts, dont 29 Européens.

Le Gouvernement britannique détacha un ministre pour remercier le roi pour l’aide et l’assistance apportées aux troupes rhodésiennes et le roi Albert envoya au Katanga la citation suivante : « premier bataillon du Katanga est porté ordre du jour des troupes campagne frontière orientale du Congo pour bravoure et hautes qualités militaires déployées dans les combats livrés à Saisi du 25 juillet au 2 août. C.G.G. 23-10-1915- Albert ».

Jusqu’en novembre 1915, deux bataillons de la Province du Katanga sous les ordres du lieutenant-colonel Olsen sont venus en aide aux troupes coloniales anglaises attaquées à Abercorn et à Sumbu en Rhodésie et assurèrent l’inviolabilité de la frontière nord de ce pays.

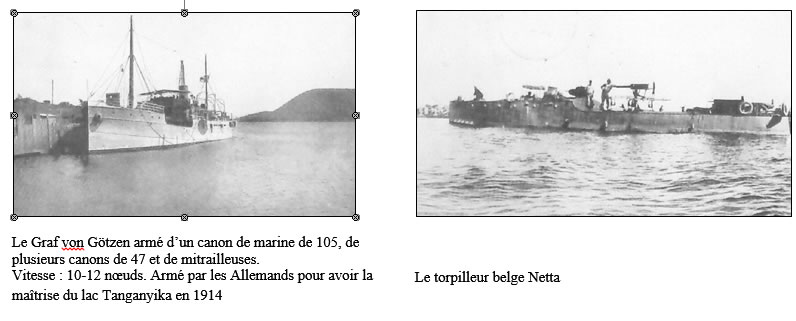

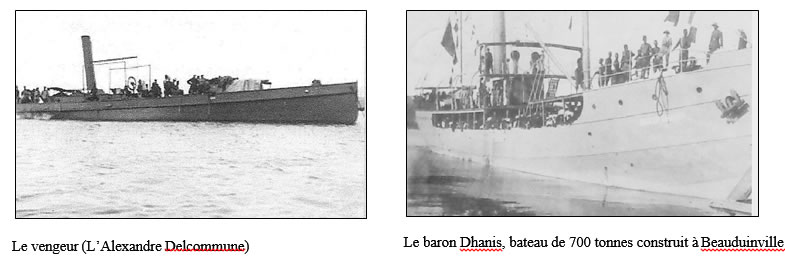

Néanmoins les troupes coloniales allemandes contrôlent la totalité du lac Tanganyika sur lequel elles possèdent un remorqueur de 25 tonnes (le Kingani) et un bateau de 60 tonnes (le Hedwig von Wissmann) armé de 3 canons de 37 mm. En juin 1915 elles mettront à l’eau un autre bateau de 1200 tonnes (le Graf von Götzen), capable de transporter 800 personnes et armé notamment d’un canon de 105 mm provenant du croiseur Köningsberg coulé par la marine anglaise et de plusieurs canons de plus petit calibre. Le 22 août 1914, le Von Wissmann avait mis hors service l’Alexandre Delcommune, vieux bateau de 70 tonnes non armé qui constituait la seule flotte congolaise sur le lac.

L’importance de la maîtrise du lac apparaît très vite ainsi que la nécessité d’un commandement unique pour la défense de cette frontière. Ce commandement sera réalisé en mars 1915 en groupant les forces navales de Kalemie et les forces terrestres composées du 6ème bataillon du commandant Borgerhoff, sous les ordres du major Stinglhamber d’abord puis du lieutenant colonel du génie Georges Moulaert ensuite.

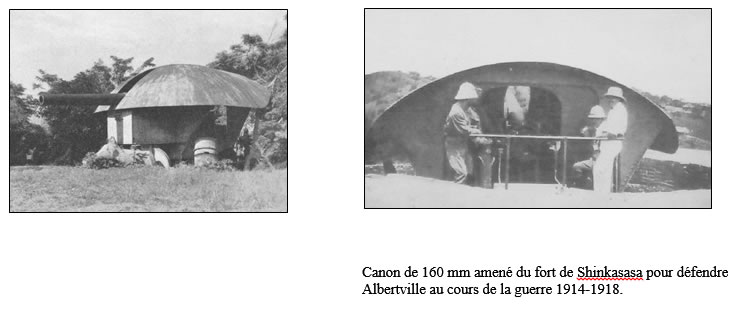

La première tâche de ceux-ci, avec l’aide du commandant de génie Odon Jadot, sera de constituer une base navale composée d’un môle de 80 m permettant d’abriter une flotille belge, de construire une cale de montage pour le Baron Dhanis qui se trouve là en pièces détachées, et de protéger cette base par une batterie de canon de 75 mm provenant de Belgique et de 2 canons de 160 mm amenés depuis le fort de Shinkakasa au Bas Congo.

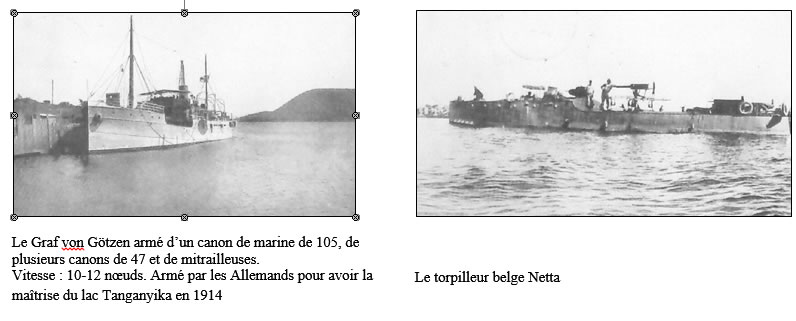

En juillet 1915, l’Alexandre Delcommune est réparé, armé et remis en service sous le nom de Le Vengeur. En décembre 1915 on amène de Léopoldville et on lance sur le lac le glisseur-torpilleur Netto bateau rapide de 16 tonnes armé d’un canon de 37 mm. La flottille alliée comprend dès lors 3 bateaux congolais dont le Kingani capturé le 26 décembre et remis en état sous le nom de Fifi et 2 petites canonnières des troupes coloniales britanniques.

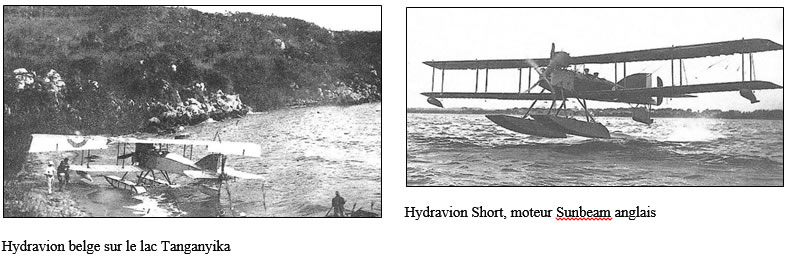

Cette petite flotte détruit le Hedwig von Wissmann le 9 février 1916. Pour venir à bout du Graf von Götzen, il faudra faire venir en mai 1916, quatre hydravions Short, moteur Sunbeam anglais et leurs trois équipages belges (lieutenants Behaege et Collignon) commandés par le commandant aviateur de Bueger. Il faudra également trouver un plan d’eau suffisamment calme pour qu’ils puissent évoluer. Après plusieurs bombardements infructueux et de nombreuses pannes, le 10 juin 1916, un des hydravions piloté par Behaege avec Collignon comme observateur, réduisit au silence le bateau allemand, assurant à la flotte congolaise la maîtrise du lac. En août 1916, le Baron Dhanis vapeur de 700 tonnes construit entièrement à Albertville entra en service sur le lac et permit d’utiliser au mieux, notamment pour le transport de troupes et de matériel, la maîtrise totale retrouvée.

Dès le début de 1915, le principe d’une action offensive conjointe avec les troupes coloniales britanniques contre l’Afrique Orientale Allemande avait été mis en projet, les gouvernements respectifs estimant que l’attaque était la meilleure façon de se défendre et de protéger les frontières. On envisage alors une offensive congolaise au départ du Kivu avec l’occupation du Ruanda comme objectif et une autre en commun avec les troupes rhodésiennes au départ d’Abercorn avec Bismarckburg comme objectif. En juin 1915, le gouvernement anglais renonce momentanément à toute offensive générale et le Ministre Renkin demande à Tombeur de borner l’essentiel de ses actions à la défense des frontières de l’est éventuellement en occupant le Ruanda et l’Urundi mais sans aller au-delà. Le regroupement des forces coloniales congolaises au Kivu est organisé en vue d’une offensive en septembre 1915 mais deux tiers des troupes de la province du Katanga doivent alors être acheminées en Rhodésie pour protéger les frontières de ce pays et l’offensive prévue n’aura pas lieu.

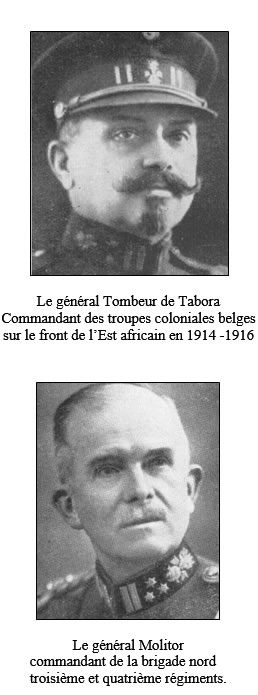

Tombeur met à profit ce contretemps pour organiser et créer de toutes pièces une nouvelle armée congolaise de 10 000 hommes, constituée en unités tactiques, munie de matériel moderne et dotée des services accessoires lui assurant le transport de vivres et de munitions (66 000 charges) pour une expédition longue de plusieurs mois dans les zones désertiques et sauvages de l’Est africain. Cette nouvelle armée est composée de deux brigades. La brigade sud (Katanga) sous les ordres du lieutenant-colonel Olsen est concentrée sur la Ruzizi entre les lacs Kivu et Tanganyika; elle comprend deux régiments de trois bataillons; le 1er régiment sous les ordres du major Muller (bataillons 1, 2 et 3) le second régiment sous le commandement du major Wéber (bataillons 4, 5 et 7). La brigade nord (Province orientale) sous les ordres du colonel Molitor est composée du troisième régiment commandé par le major Bataille (bataillons 8, 9 et 10) et du quatrième régiment sous le commandement du major Rouling (bataillons 11, 12 et 13). Le troisième régiment défend la frontière dans la région de Rutshuru et le quatrième défend des positions organisées au nord du lac Kivu. On a vu que le sixième bataillon, sous les ordres du lieutenant-colonel Moulaert, avait été détaché à la défense des rives du lac Tanganyika.

En décembre 1915, le gouvernement britannique décide d’envoyer au Kenya par bateau, des forces considérables (4 brigades d’infanterie et 2 brigades de cavalerie organisées en 3 divisions) sous les ordres du général sud-africain Smuts.

Le général Tombeur décide alors de coordonner l’offensive prévue avec l’entrée en action de ces forces, c’est-à-dire en avril 1916. Le personnel d’encadrement lui est envoyé de Belgique tous les mois, à raison de 15 à 20 européens par mois, et cela à partir de septembre 1915. L’armement est amélioré par l’envoi de fusils Gras et Mauser ainsi que par celui de quelques pièces d’artillerie. L’ordre d’attaque est donné le 25 avril 1916; les forces congolaises sont fortes à ce moment de 719 officiers et sous-officiers européens et de 11 698 gradés et soldats congolais.

La campagne de Tabora.

Les troupes coloniales allemandes opposées aux troupes alliées sont fortes de 45 compagnies armées de fusils Mauser du modèle le plus récent et comportent, en décembre 1915, pas moins de 2 712 Européens, 11 367 soldats réguliers askaris et également des auxiliaires Rugaruga (2 591). La compagnie est l’unité supérieure mais des groupements sont parfois opérés suivant les circonstances.

Au moment de l’offensive des troupes congolaises en 1916, la défense de l’Afrique Orientale Allemande est organisée en deux secteurs. Celui de l’est qui se trouve au contact du général Smuts dans la région du Kilimandjaro comporte le plus fort des troupes et est commandé par le colonel von Lettow-Vorbeck et le secteur de l’Ouest en face de la Force publique est, quant à lui, dirigé par le général Walhe. Ce secteur comprend deux groupements; le premier occupe au nord-est du lac Kivu la solide position de la Sebea qui barre la seule trouée le long de la frontière entre le lac Kivu et le massif volcanique des Virunga. Ces positions englobent trois massifs d’une altitude de 2 000 mètres, dont les sommets sont formidablement organisés. Toutes les pentes possèdent des ouvrages pouvant résister aux tirs d’artillerie, entourés d’importants réseaux de défense accessoires. Ces positions avancées sont flanquées par des mitrailleuses et des canons au mont Kama. On compte dans ce secteur 1 200 hommes sous le commandement du hauptmann Wintgens.

Le second groupement défend la Ruzizi entre les lacs Kivu et Tanganyika. Fort de 600 fusils, de mitrailleuses et de canons, il est sous les ordres du major von Langen. Face à la frontière de l’Uganda à l’ouest du lac Victoria on trouve un détachement de 1 000 hommes sous le commandement de l’hauptmann Godovius que les troupes congolaises rencon- treront plus tard. Derrière, un peu en retrait, on trouve les troupes du général Walhe. Plus au sud, sur le lac Tanganyika, de nombreux points sont défendus, dont les plus fortement occupés sont les postes d’Usumbura, d’Ujiji et de Kigoma. Sur toutes les lignes de communication vers l’ouest, sont installés de nombreux magasins de vivres, des dépôts de matériel et de munitions. La guerre a manifestement été préparée de longue date. Pendant que le troisième régiment des troupes congolaises part de la frontière ougandaise et fonce sur Kigali qu’il atteint au début mai après avoir culbuté l’ennemi au mont Kasibu, le premier régiment de la brigade sud marche vers Nyanza de manière à encercler le détachement Wintgens qui, se voyant tourné abandonne ses positions poursuivi par le quatrième régiment. Kigali, où les 3ème et 4ème régiments se rejoignent, est pris le 6 mai et Nyanza le 19 mai. Tandis que la brigade nord se dirige vers le sud du lac Victoria en deux colonnes, pour isoler le groupement Godivius, le 1er régiment franchit l’Akanjaru et fonce sur Kitega la capitale de l’Urundi où il entrera le 16 juin, pendant que le 2ème régiment investit Usumbura le 6 juin, bouscule les arrières gardes ennemies à Kokawani et à Niawiogi (le 12 juin) puis fait jonction à Kitega le 17 juin avec le 1er régiment.

Cette manœuvre avait pour but l’encerclement du groupement von Langen fixé sur la Ruzizi. S’ils abandonnent le terrain aux troupes congolaises, tous les groupements de l’armée coloniale allemande parviennent à se dégager en livrant de durs combats retardateurs entraînant des pertes sérieuses de part et d’autre.

Le 3 juillet, le major Rouling livre un violent combat à Kato contre le groupement Godivius en retrait; il y sera très griè- vement blessé et remplacé au commandement du quatrième régiment par le lieutenant-colonel Huyghé. C’est au cours de ce combat que le sous-lieutenant vicomte de Beughem se défendra énergiquement jusqu’à la mort à la tête de sa section de mitrailleuses. Toute la brigade nord se dirige ensuite vers le sud du lac Victoria, pour aider les troupes du général anglais Crewe, venant par la voie du lac, à investir le poste de Mwanza. Elle livre à cette occasion à Djobahika un violent combat indécis contre les troupes de Wintgens et de von Longen rassemblées dans ce lieu. Pendant le mois de juillet, la brigade sud marche en deux colonnes vers le chemin de fer de Dar es Salam à Kigoma. Le 2ème régiment entre dans cette ville le 28 juillet tandis que le 1er régiment occupe Rutshugi-Gottorp le 30 juillet.

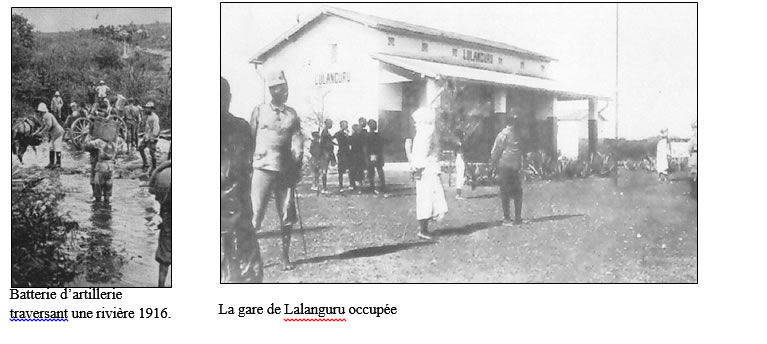

Puis c’est la marche convergente des deux brigades vers Tabora, ville de 40 000 habitants et métropole commerciale de l’Est Africain Allemand. La brigade sud suit le rail en deux colonnes et livre de glorieux combats aux arrière-gardes ennemies à Ussoke et à Mabama (le 7 septembre). Le 1er régiment est rejoint par le 6ème bataillon en provenance de Karéma juste avant d’être violemment accroché par les forces coloniales allemandes, à Lulanguru, les 10, 11 et 12 septembre La brigade nord livre un combat victorieux à Kologwe le 2 septembre et entre en contact avec la défense de Tabora à Itaga les 13 et 14 septembre avec alternativement des succès et des revers. Mais cette arrivée oblige les ennemis à répartir leurs forces sur deux fronts.

La pression constante des deux brigades sur Tabora et l’arrivée imminente à l’est d’une colonne anglaise incitent les troupes coloniales allemandes à quitter la ville et à se replier sur la partie sud-est de leur colonie. Les deux brigades congolaises investissent Tabora le 19 septembre, 8 jours après le début des combats, alors que les troupes coloniales anglaises sont encore à quelques milles de la ville.

En moins de six mois, un territoire peuplé de 4 millions d’habitants et cinq fois plus grand que la Belgique a été conquis par les soldats de la Force publique. Laissons à Pierre Daye, officier de cette héroïque campagne, l’occasion de raconter l’entrée des troupes à Tabora, en citant un extrait de son beau livre « Avec les vainqueurs de Tabora » publié chez Desclée de Brouwer.

… Le 19, alors que nos troupes, étonnées de ce brusque abandon de l’ennemi, s’avançaient avec précaution vers la ville, qui forme au cœur de l’Unyamuézi le pays de la lune, elles virent approcher un groupe d’Européens portant un drapeau blanc et un drapeau belge. C’étaient des Alliés, des Italiens surtout, qui, prisonniers des Allemands, venaient au devant de leurs libérateurs. À quelles démonstrations de joie se livrèrent ces pauvres gens, on le devine.

Le drapeau belge était celui qui devait orner le pavillon belge à l’exposition coloniale de 1914 à Dar es Salam.

Son porteur, le lieutenant Gendarme, emprisonné au début de la guerre, le garda caché durant toute sa détention. C’est ce drapeau qui sera hissé sur la citadelle allemande.

…Ils nous confirmèrent ce fait qu’on soupçonnait : les Allemands, à la faveur de la nuit, avaient, dans le plus grand mystère, abandonné la capitale où nous pouvions entrer. Tous les prisonniers faits durant la campagne restaient ainsi que la population civile, et les hôpitaux encombrés de militaires de tous rangs, blessés ou malades. C’est, conduites par ce petit groupe, que les patrouilles pénétrèrent dans la ville. Aux portes, un représentant du gouvernement impérial déclara avoir reçu le pouvoir de rendre Tabora aux Belges et nous pria d’assurer la sécurité de la population.

En fait, ce représentant remit à l’officier belge la déclaration de reddition suivante : Le secrétaire du Gouvernement Impérial Schoen a reçu par la présente, mission et pouvoir, après l’évacuation de la ville de Tabora par nos troupes, de se porter à la rencontre de l’assiégeant, de lui donner les explications exigibles relatives aux cantonnements et prendre les dispositions éventuelles relatives à l’arrivée des troupes ennemies dans l’agglomération.

(signé) Le Gouverneur Général P.O. Branders.

A SUIVRE