L’Atlantique au temps de la marine à voiles

En 1793,Louis-Médéric Moreau de Saint-Méry (1750-1819) embarque au Havre avec sa famille à destination de New York.

Il en revient cinq ans plus tard sur un bâtiment infesté par la fièvre jaune.

Récit de ce voyage raconté par un passager à l'usage des futurs émigrés.

Novembre 1793. La Terreur bat son plein à Paris. La reine Marie-Antoinette vient d'être décapitée, ainsi que vingt et un députés Girondins. Louis-Médéric Moreau de Saint-Méry, un ancien député de la Constituante, âgé de quarante-neuf ans, appartient à cette même famille sociale et politique. Il se sent menacé et décide de rallier Le Havre avec sa famille, en vue de s'exiler aux États-Unis.

Novembre 1793. La Terreur bat son plein à Paris. La reine Marie-Antoinette vient d'être décapitée, ainsi que vingt et un députés Girondins. Louis-Médéric Moreau de Saint-Méry, un ancien député de la Constituante, âgé de quarante-neuf ans, appartient à cette même famille sociale et politique. Il se sent menacé et décide de rallier Le Havre avec sa famille, en vue de s'exiler aux États-Unis.

C'est à bord de la Sophie, un brick de 180 tonneaux, basé à Portland et armé par neuf hommes d'équipage sous le commandement du capitaine Lowther, qu'il trouve un passage. Il embarque avec une nombreuse parentèle : son épouse et leurs deux enfants, sa sœur Mme Dupuy, ses trois enfants et leur domestique, son beau-frère Baudry Deslozières et sa femme, sœur de Mme Moreau de Saint-Méry, leur fille et leur domestique. A la famille il faut encore ajouter trois amis : Mile de Marle, le capitaine malouin Goisnard, et M. Brière, un jeune Martiniquais. Soit un groupe de seize passagers. Moreau — dont la relation du voyage a été publiée aux Etats-Unis en 1913, mais est restée inédite en France — précise que le prix du billet est de 250 francs pour les domestiques et de 375 francs pour les autres passagers, mais que le vin n'est pas compris.

Le matin du samedi 9 novembre, Moreau se rend à bord de la Sophie pour s'inquiéter de l'heure du départ. Il est reçu assez fraîchement par le capitaine Lowther, qui lui objecte que les vents sont contraires et que le samedi est un "jour par lequel les équipages américains n'aiment pas commencer une traversée". Qu'il revienne donc lundi! Contrarié par ce contretemps car il craint une arrestation, Moreau rentre à l'auberge où il a pris pension avec sa famille dans l'attente du départ. Fort heureusement, à 2 heures de l'après-midi, alors qu'ils sont à table, un marin de la Sophie vient les avertir que le brick va appareiller et qu'il est déjà sorti du bassin. Rassemblant en toute hâte leurs affaires, les passagers se dirigent vers le port, emportant avec eux le reste de leur déjeuner — gros mangeur, Moreau cultive son embonpoint et le souci de la nourriture est omniprésent dans son témoignage.

Une fois larguées les amarres, les fugitifs n'en sont pas pour autant à l'abri des soucis. Alors que le navire est déjà en rade du Havre, une délégation de la municipalité vient à bord vérifier les papiers des passagers. Ils disposent tous de passeports et d'autorisations de quitter le territoire national délivrées par les commissaires de la Convention. Pourtant, estimant que le jeune Dupuy, neveu de Moreau, est en âge d'être conscrit, bien qu'il soit à dix jours de ses vingt ans, les contrôleurs le font débarquer pour vérification d'identité. La Sophie tire des bords devant le port pour attendre le jeune homme. Quelques heures plus tard, un canot le ramène à bord.

Dans la soirée, le navire peut enfin prendre le large. Hélas ! le vent souffle du secteur Ouest et le brick doit louvoyer pour sortir de la Manche. Précisant que novembre est "le mois le plus dangereux à la mer", Moreau ajoute avec ironie que "la saison la plus épouvantable reste tout de même le règne de la Convention !" Tourmentés par une forte houle, les passagers souffrent du mal de mer. Mais ils le supportent stoïquement, trop heureux d'avoir pu quitter la France à temps. Ils apprendront par la suite que, dès le lendemain de leur départ, des gendarmes sont arrivés de Paris avec ordre de les arrêter et de les ramener à la capitale pour y être jugés!

Les émigrés entonnent un Te Deum en quittant le Vieux Continent

Les vents contraires obligent le navire à relâcher sur la côte anglaise, d'où il appareille le 18 novembre. La traversée débute alors réellement et les passagers entonnent un vibrant Te Deum pour remercier le Ciel de les avoir sauvés de la guillotine. Au sortir de la Manche, la mer est grosse. Le capitaine Lowther met le cap sur le Nord des Açores. Moreau critique vivement cette décision, car, si cette route est la plus courte, c'est aussi la plus éprouvante en raison des mauvaises conditions météorologiques que l'on risque d'y rencontrer. Il rappelle à ce propos que les paquebots français qui ralliaient naguère New York au départ de Lorient passaient par le Sud des Açores, afin de bénéficier des alizés.

Les vents contraires obligent le navire à relâcher sur la côte anglaise, d'où il appareille le 18 novembre. La traversée débute alors réellement et les passagers entonnent un vibrant Te Deum pour remercier le Ciel de les avoir sauvés de la guillotine. Au sortir de la Manche, la mer est grosse. Le capitaine Lowther met le cap sur le Nord des Açores. Moreau critique vivement cette décision, car, si cette route est la plus courte, c'est aussi la plus éprouvante en raison des mauvaises conditions météorologiques que l'on risque d'y rencontrer. Il rappelle à ce propos que les paquebots français qui ralliaient naguère New York au départ de Lorient passaient par le Sud des Açores, afin de bénéficier des alizés.

Le 3 décembre, vingt-quatrième jour de traversée, une déferlante pénètre dans la descente de la dunette restée entrouverte. Les couchettes des passagers sont trempées, mais ceux-ci sont désormais amarinés et ils ont bon moral. Chacun espère que la traversée sera courte. Les optimistes parient sur une cinquantaine de jours; plus réaliste, le capitaine Goisnard leur raconte avoir mis quatre-vingt-seize jours pour franchir l'Océan l'année précédente. Mais, au dire de Moreau, les paquebots américains ont un faible fardage et remontent bien au vent, même s'ils sont souvent mal gréés. Il précise qu'ils sont en général solidement construits, bien que les bois d'outre-Atlantique soient de moins bonne qualité que ceux d'Europe. En conséquence, il conseille aux futurs passagers de s'informer de la date de construction du navire — 1791 pour la Sophie — et de l'état de son gréement.

Par ailleurs, il s'avoue séduit par le confort et la décoration de la chambre de son navire, qui comporte des glaces, des rideaux, de meubles d'acajou, un poêle en cuivre et de tapis, ces derniers étant cependant retiré durant la traversée, "car c'est une coquette rie de port". Un logement très cosy of Moreau s'étonne "d'apercevoir un trou pratiqué pour satisfaire des besoins que l'odorat redoute et qui est placé près des fenêtre à tribord". Et notre aristocrate d’ajouter : "La propreté blâme ces usages et son peu de commodité fait toujours désirer des bouteilles.'

Alors qu'ordinairement les passagers son logés dans l'entrepont, la famille Moreat bénéficie d'une cabine particulière de quatre couchettes donnant sur la chambre, et bénéficiant ainsi de la chaleur du poêle. Les enfants dorment à bâbord, le garçon en haut, la fille en bas ; les parents se partagent la couchette inférieure tribord, celle du dessus étant affectée au rangement d'une partie des bagages. Sans doute ces couchettes ne sont-elles pas équipées de planches anti-roulis, car, dans les premiers jours du voyage, le navire s'étant brusquement couché sur tribord, la jeune Aménaïde a été éjectée de son lit et s'est retrouvée dans celui de ses parents.

L'imprévoyance des équipages américains les amenant parfois à manquer de vivres au milieu d'une traversée, Moreau recommande aux futurs voyageurs de demander au capitaine, avant l'appareillage, la liste des provisions du bord et, au besoin, d'en vérifier le contenu. La Sophie avait ainsi embarqué de l'eau et du biscuit pour cinq mois, mais la majeure partie en sera consommée en deux mois et demi. Toujours soucieux des plaisirs de la table, notre émigré conseille également de surveiller la manière dont sont protégées les provisions contre l'humidité et les rats et de vérifier si le capitaine a bien embarqué du beurre, de l'huile, du sel, du poivre, du vinaigre, des oeufs et du sucre en suffisance. Et qu'on se méfie des promesses d'un beau poulailler ! Mal protégée contre les embruns dans des cages posées sur la dunette, la basse-cour de la Sophie se réduit en peau de chagrin : quatre-vingts volailles, soit le tiers du cheptel, rendent l'âme dès le début du voyage, et le poulet ne figure plus au menu à partir du 13 décembre, soit dès le trente-cinquième jour de mer.

Le coq d'une saleté repoussante n'était pas précisément un cordon-bleu

Constituée essentiellement de bœuf salé et de biscuit, la nourriture du bord paraît bien frugale à un passager aussi gourmand que Moreau. "On y mange à quatre repas, précise-t-il. Le premier est le déjeuner vers 7 ou 8 heures du matin, le dîner entre midi et 2 heures, le goûter à 6 heures et le souper vers 8 heures. Le premier repas est toujours accompagné de thé et c'est cette feuille aimée à la passion par les Américains qui fait tout l'apprêt du troisième. Le bœuf salé, du beurre, des oignons, du fromage et des pommes de terre font les frais du reste, et il est assez commun que, dans les intervalles des repas et même la nuit, les officiers reviennent à ces mets simples. La boisson ordinaire est l'eau, que le bœuf salé fait désirer. Quand on a du rhum on en met dans le thé et l'on s'en sert aussi pour animer un peu l'eau. L'équipage lui-même use largement de thé et le sucre n'est point épargné."

Il est donc fortement conseillé aux futurs voyageurs, pour pallier les carences d'un tel régime, d'apporter leurs provisions personnelles. A lire Moreau, on a le sentiment que la nourriture est le souci majeur des passagers de la Sophie (ce qui n'étonnera aucun marin). Il est vrai que le cuistot, un certain Ned, a été engagé comme... calfat au départ de Charlestown. Promu au rang de coq à l'escale du Havre, il n'est pas précisément un cordon-bleu. "Je ne sais à quelle heureuse épreuve le capitaine l'avait soumis pour préférer de lui donner le dernier titre, s'interroge Moreau, mais il me le vanta beaucoup au Havre. Je suis tenté de croire que l'examen d'un capitaine américain en matière de cuisine n'est pas sévère. Autrement, il faudrait croire que les talents sont très capricieux, car Ned ne nous offrait- dans son chef-d’œuvre qu'une de ces pièces dont une gargote un peu achalandée n'eût pas voulu faire courir le risque à sa réputation." Pour couronner le tout, ce cuisinier est d'une saleté repoussante et porte à la jambe un ulcère purulent fort peu appétissant. Cette plaie a pris de telles proportions qu'elle le gêne pour se déplacer ; c'est ainsi que le malheureux aura toutes les peines du monde à venir à bout d'un début d'incendie qui s'était déclaré dans sa cuisine.

Devant l'incapacité du coq, le capitaine Goisnard, qui a une certaine expérience en la matière, décide de prendre les choses en main. La cuisine, située sur le pont, étant peu praticable par gros temps en raison du roulis et des déferlantes qui l'inondent fréquemment, c'est sur le poêle de la chambre que le Malouin officie. Il y fait mijoter de succulentes soupes à l'oignon, ou une spécialité des pêcheurs de Terre-Neuve appelée turlufin, un bouillon de biscuit de mer à la graisse de bœuf salé. Mais il se taille surtout un grand succès avec ses crêpes bretonnes au sucre, flambées au brandy, aux œufs, ou aux quatre épices. Les passagers s'amusent à les faire sauter sur la poêle, en offrent généreusement à tout l'équipage, tandis qu'une délicieuse odeur se répand dans tout le navire.

Souhaitant varier l'ordinaire par du poisson, Goisnard invite les marins à pêcher. Pour les y encourager, il dispose au pied du grand mât un panneau prévenant l'équipage que toute prise de plus de deux pieds de long sera récompensée. En vain. N'ayant pu vaincre "l'indolence américaine par l'appât d'une récompense", le Malouin envisage de pêcher lui-même, jusqu'au moment où il réalise qu'il n'y a à bord ni fil de pêche ni hameçons.

Souhaitant varier l'ordinaire par du poisson, Goisnard invite les marins à pêcher. Pour les y encourager, il dispose au pied du grand mât un panneau prévenant l'équipage que toute prise de plus de deux pieds de long sera récompensée. En vain. N'ayant pu vaincre "l'indolence américaine par l'appât d'une récompense", le Malouin envisage de pêcher lui-même, jusqu'au moment où il réalise qu'il n'y a à bord ni fil de pêche ni hameçons.

De son côté, le capitaine Lowther cuisine certaines douceurs américaines, telles que puddings et ricespounds, un gâteau de riz avec des œufs, de la farine, des raisins secs, des épices et de l'eau de fleur d'oranger "embarquée comme un préservatif aux maux de nerfs". Autant d'ingrédients que la gourmandise des passagers épuise rapidement.

Dix jours durant, à compter du 24 janvier, le navire est aux prises avec des coups de vent contraires. Les sabords de la chambre sont obturés par des panneaux, la plongeant dans une sinistre pénombre qu'une petite lampe à huile tente vainement d'atténuer. Car il reste juste assez de chandelles pour les besoins de l'atterrissage — les feux de route ne sont pas allumés durant la traversée. La situation est aggravée par la fumée du poêle, qui manque d'air lorsque les paquets de mer obligent à fermer le capot. Réfugiés dans leurs "cabanes", sorte de châlits accrochés aux cloisons du navire, les passagers doivent souvent manger froid, sans même pouvoir se réchauffer avec de l'alcool, dont la provision est épuisée.

La pénurie d'alcool considérée comme un cas avéré de détresse "Ce fut durant ces dix jours de grands tourments que nous nous trouvâmes privés de toute liqueur spiritueuse, raconte Moreau. Le brandy du capitaine avait coulé dès les Açores par le peu de soin à garantir du roulis les grands flacons où il était dans des caisses, le reste était bu." On en déduit que les passagers se sont livrés à de copieuses libations pour arroser leur départ et se réconforter. Moreau affirme qu'il ne boit ordinairement que de l'eau, mais que celle du bord a un goût et une odeur qui la rendent imbuvable, ce qui l'oblige, à son corps défendant selon lui, à boire de l'alcool. Il précise au passage qu'il n'en est pas de même pour son ami Goisnard, ni pour sa sœur, Mme Dupuy, qui, eux, ne peuvent se passer de vin ni d'alcool ! Le Malouin avait d'ailleurs embarqué sa provision personnelle, mais il l'avait hâtivement partagée avec ses compagnons de voyage. "[Cet alcool] aurait pu, non pas satisfaire, mais consoler un Breton, si sa générosité et l'espoir d'une traversée ordinaire n'avaient pas servi de base à ses calculs trompeurs."

La pénurie d'alcool considérée comme un cas avéré de détresse "Ce fut durant ces dix jours de grands tourments que nous nous trouvâmes privés de toute liqueur spiritueuse, raconte Moreau. Le brandy du capitaine avait coulé dès les Açores par le peu de soin à garantir du roulis les grands flacons où il était dans des caisses, le reste était bu." On en déduit que les passagers se sont livrés à de copieuses libations pour arroser leur départ et se réconforter. Moreau affirme qu'il ne boit ordinairement que de l'eau, mais que celle du bord a un goût et une odeur qui la rendent imbuvable, ce qui l'oblige, à son corps défendant selon lui, à boire de l'alcool. Il précise au passage qu'il n'en est pas de même pour son ami Goisnard, ni pour sa sœur, Mme Dupuy, qui, eux, ne peuvent se passer de vin ni d'alcool ! Le Malouin avait d'ailleurs embarqué sa provision personnelle, mais il l'avait hâtivement partagée avec ses compagnons de voyage. "[Cet alcool] aurait pu, non pas satisfaire, mais consoler un Breton, si sa générosité et l'espoir d'une traversée ordinaire n'avaient pas servi de base à ses calculs trompeurs."

L'insupportable pénurie amène les passagers à demander au capitaine de prélever quelques bouteilles sur la cargaison de vin appartenant à un négociant du Havre. "Les lois maritimes du Congrès, ajoute avec humour notre juriste, permettent de toucher à la cargaison en cas de détresse, et notre détresse était avérée." Malheureusement, l'état de la mer empêche, durant plusieurs jours, d'ouvrir le panneau de cale. Quand arrive enfin l'embellie, on se précipite dans la soute à la recherche des précieuses bouteilles, mais elles restent introuvables.

La déception de Goisnard est à son comble : "[Il] n'avait plus son embonpoint fleuri, avait combattu contre la faim avec courage, mais l'affreuse nécessité de ne boire que de l'eau étonnait son âme et avait changé ses traits." A défaut de vin, on découvre finalement un lot de paniers contenant des bouteilles de liqueur. Le spiritueux se révèle de piètre qualité, mais il contribue toutefois à remonter le moral des passagers, qui s'en servent notamment pour flamber des crêpes.

Très soucieux de sa petite santé, Moreau, le naturaliste, nous fait part des problèmes intestinaux dont il souffre après avoir bu de l'eau de pluie recueillie lors d'un grain: "Après les vives douleurs de la constipation, état presque général de ceux qui voyagent par mer et à laquelle je suis toujours très sujet, il était affligeant d'éprouver des étreintes et une évacuation qui amène la prostration des forces.

[...] J'avais heureusement une poudre stomachique spécialement destinée aux relâchements produits par les eaux très vives, comme celle de la Seine, et aux débilitations d'estomac, que l'on a décorée du nom de poudre de Saint-Germain, du nom de cet homme dont la singularité a été très connue et qui égayait sa vie joviale par le récit d'aventures auxquelles il donnait plusieurs siècles, prétendant presque, comme Pythagore, qu'il avait assisté au siège de Troie."

Pour l'atterrissage, les marins américains s'en remettent au Gulf Stream

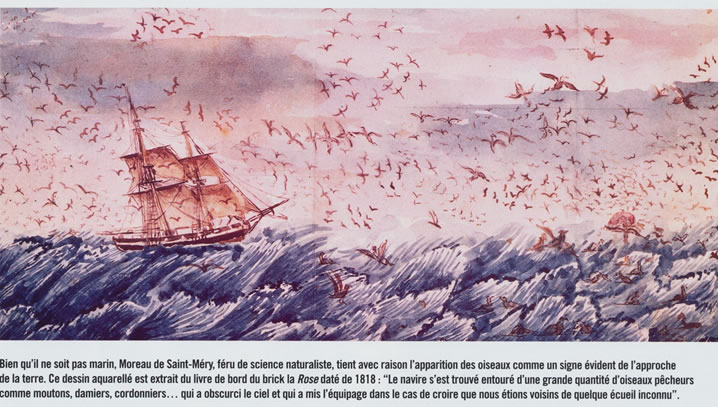

Moins fantaisiste que les fables du comte de Saint-Germain, le récit de l'émigré français fait souvent état de l'insouciance des marins américains. Il s'étonne, par exemple, que ces derniers dépensent leurs gages à terre avant le départ au lieu de s'acheter des vêtements chauds. Il observe aussi que, malgré les risques d'incendie, une lampe reste allumée jour et nuit dans le poste d'équipage. Il remarque surtout les négligences du capitaine en matière de navigation. Le loch étant rarement utilisé, nul ne connaît les distances parcourues. Par ailleurs, la Sophie fait route au gré de la direction du vent et non en suivant un cap compas, l'habitacle de ce dernier étant d'ailleurs rarement éclairé la nuit. Comment tenir une estime dans ces conditions ? A en croire le Français, qui a plus d'un voyage transatlantique à son actif, nombre de navires américains traverseraient même l'Océan sans sablier ni chronomètre à bord. Il est vrai que, selon lui, pour l'atterrissage sur les côtes de leur pays, les navigateurs du Nouveau Monde s'en remettraient au seul Gulf Stream, qui normalement doit les mener à destination. Il préfère quant à lui se fier au changement de couleur de la mer et à l'apparition des oiseaux, signes avant-coureurs de la terre pour les marins européens.

Moins fantaisiste que les fables du comte de Saint-Germain, le récit de l'émigré français fait souvent état de l'insouciance des marins américains. Il s'étonne, par exemple, que ces derniers dépensent leurs gages à terre avant le départ au lieu de s'acheter des vêtements chauds. Il observe aussi que, malgré les risques d'incendie, une lampe reste allumée jour et nuit dans le poste d'équipage. Il remarque surtout les négligences du capitaine en matière de navigation. Le loch étant rarement utilisé, nul ne connaît les distances parcourues. Par ailleurs, la Sophie fait route au gré de la direction du vent et non en suivant un cap compas, l'habitacle de ce dernier étant d'ailleurs rarement éclairé la nuit. Comment tenir une estime dans ces conditions ? A en croire le Français, qui a plus d'un voyage transatlantique à son actif, nombre de navires américains traverseraient même l'Océan sans sablier ni chronomètre à bord. Il est vrai que, selon lui, pour l'atterrissage sur les côtes de leur pays, les navigateurs du Nouveau Monde s'en remettraient au seul Gulf Stream, qui normalement doit les mener à destination. Il préfère quant à lui se fier au changement de couleur de la mer et à l'apparition des oiseaux, signes avant-coureurs de la terre pour les marins européens.

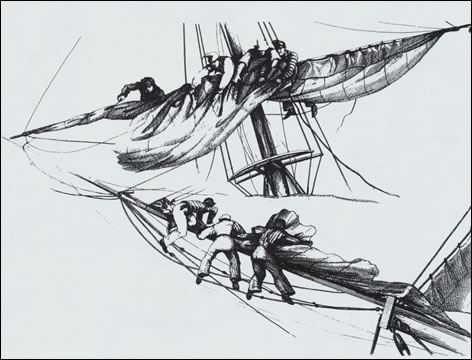

En conséquence, Moreau invite les futurs passagers à s'inquiéter des instruments de navigation et des documents nautiques embarqués, à vérifier que le compas est bien éclairé et que le loch est mis à l'eau, et à demander régulièrement la position du navire, faute de quoi de nombreux capitaines américains négligeraient pendant plusieurs jours de faire le point. Pour la sécurité de la traversée, il conseille aussi de vérifier avant le départ la présence à bord de l'outillage nécessaire aux réparations de la coque, du gréement et de la voilure. Remarquant que les voiles de la Sophie étaient en fort mauvais état, il signale que nombre d'entre elles étaient en lambeaux avant un mois de navigation. Comme le navire n'a embarqué ni toile de rechange, ni fil à voile, les réparations seront faites avec les moyens du bord, notamment en utilisant une pelote de ficelle appartenant au fils de Moreau et la toile de la reliure du journal de bord...

Et le Français de conclure : "Rien n'était plus effrayant que l'aspect de ce bâtiment où la pourriture et [le danger de] rupture de différentes parties de son gréement étaient évidents et où l'oeil perçait de toutes parts à travers les voiles. Ah! Qu’avec une semblable insouciance on est loin de devoir prétendre à dompter un fougueux élément et à tenir un rang parmi les peuples commerçants !" En revanche, l'observateur français ne tarit pas d'éloges sur la fermeté des officiers américains à l'égard de leurs équipages. Selon lui, les sévères punitions infligées en cas de manquement seraient d'autant mieux acceptées que, contrairement à leurs collègues français, ces officiers n'hésitent pas à participer à la manœuvre, ce qui augmente leur autorité.

Les longues traversées sont toujours éprouvantes pour les passagers des paquebots à voiles. Selon Moreau, il leur faut "embarquer gaieté, courage et patience et peut-être plus que cela encore, une invariable résolution de tout immoler au désir de vivre en bon accord avec tous les individus du vaisseau." A bord de la Sophie, tous les moyens sont bons pour occuper le temps et entretenir la bonne humeur. C'est ainsi que le fils de Moreau ne cesse de jouer du violon, même au cœur des pires coups de vent, accompagné à la guitare par M. Goisnard. Quant à sa fille, elle chante à longueur de journée et se plaît à dessiner sur la table du carré. Son père semble même très fier d'un croquis de la déesse Junon qu'Aménaïde a offert au capitaine Lowther et que celui-ci a accroché à l'une des cloisons de la chambre. Pour combattre l'oisiveté, Moreau donne des leçons d'anglais à son fils et à son neveu, auxquels vont bientôt se joindre son beau-frère et MM. Goisnard et Brière. Les cours ont lieu chaque jour, sauf quand le mauvais temps l'interdit à cause du roulis et de l'obscurité due à l'obturation des sabords.

Les longues traversées sont toujours éprouvantes pour les passagers des paquebots à voiles. Selon Moreau, il leur faut "embarquer gaieté, courage et patience et peut-être plus que cela encore, une invariable résolution de tout immoler au désir de vivre en bon accord avec tous les individus du vaisseau." A bord de la Sophie, tous les moyens sont bons pour occuper le temps et entretenir la bonne humeur. C'est ainsi que le fils de Moreau ne cesse de jouer du violon, même au cœur des pires coups de vent, accompagné à la guitare par M. Goisnard. Quant à sa fille, elle chante à longueur de journée et se plaît à dessiner sur la table du carré. Son père semble même très fier d'un croquis de la déesse Junon qu'Aménaïde a offert au capitaine Lowther et que celui-ci a accroché à l'une des cloisons de la chambre. Pour combattre l'oisiveté, Moreau donne des leçons d'anglais à son fils et à son neveu, auxquels vont bientôt se joindre son beau-frère et MM. Goisnard et Brière. Les cours ont lieu chaque jour, sauf quand le mauvais temps l'interdit à cause du roulis et de l'obscurité due à l'obturation des sabords.

La plus horrible tempête de ce jour-là fut l'abolition de l'esclavage

Le 14 février, quatre-vingt-dix-septième jour de mer. La Sophie se trouve par 34 degrés de latitude Nord, encore très au Sud de New York. Le navire se bat une nouvelle fois contre un coup de vent. Moreau - qui a inséré dans son récit des événements dont il n'a eu connaissance qu'à son arrivée - écrit : "Au nombre des plus horribles tempêtes de ce jour-là, il faut compter le décret de la Convention qui abolit subitement l'esclavage dans les colonies." Ancien avocat à Saint-Domingue, où il a vécu plusieurs années, il est en effet un fervent partisan du maintien de l'esclavage malgré ses convictions libérales.

Le brick tente sans succès de remonter au vent. Il tire des bords carrés, se retrouvant plusieurs fois à la hauteur du redoutable cap Hatteras, du moins selon l'estime du capitaine, car la couverture nuageuse ne permet pas de faire le point. Ce même jour, les passagers sont distraits par une troupe de dauphins et, au soir, ils peuvent observer une éclipse de lune. Moreau, l'ami des sciences, confronte alors l'heure de ce phénomène à celle mentionnée dans l'almanach pour Paris et en déduit une longitude approximative, qui situe le navire à l'Ouest des Bermudes. "Presque tout le monde, commente-t-il, m'avait érigé en bon astronome parce que je faisais espérer une arrivée prochaine."

Le 16 février, la sous-barbe maintenant le beaupré se brise dans un coup de tangage. Un des officiers se glisse sous l'étrave pour effectuer la réparation. Celle-ci est à peine terminée quand survient une avarie de barre, également réparée avec les moyens du bord. Durant plusieurs jours, le vent passe du Nord au Sud, obligeant le navire à piquer tantôt sur New York, tantôt sur Charleston, en Caroline du Sud. Le découragement gagne les passagers, leur santé s'altère, notamment celle de Mlle de Marle qui, "malade avant même de sortir des jetées du Havre, n'a pas cessé de vomir et est réduite à une extrême faiblesse". Les Français sont à bout et demandent au capitaine de rallier le port le plus proche. Ils font état du mauvais temps, des vents contraires, de leur fatigue, du manque de vivres, du confinement des cabines, des couchettes trempées et, pour couronner le tout, d'une invasion de poux !

A ces doléances, le capitaine oppose les intérêts de son armateur et les siens propres. S'il ne poursuit pas sa route jusqu'à New York, il sera accusé d'incapacité et risque de perdre son commandement. Il lui faut de plus, selon les usages maritimes en vigueur, obtenir l'accord de l'équipage, faute de quoi le salaire des marins devra être payé durant l'escale. Le ler mars, alors que l'on se partage solennellement sur le pont les derniers biscuits de mer, la terre fait enfin son apparition. Mais les vents sont toujours contraires et le gros temps menace. De guerre lasse, le capitaine jette l'éponge et donne l'ordre de laisser porter pour faire route sur Norfolk, en Virginie. A cette nouvelle, tout comme ils l'avaient fait à là sortie de la Manche, les passagers entonnent un Te Deum.

La Sophie mouille en baie de Chesapeake après cent vingt jours de mer

Le 5 mars, la Sophie se présente à l'entrée de la baie de Chesapeake, dans l'attente du pilote. Celui-ci ne se manifestant pas, elle pénètre en baie dans le sillage d'un autre navire. La brume et les imprécisions de la carte amènent le capitaine à relâcher pour la nuit en rade de Hampton, sous le cap Comfort. Plusieurs bâtiments de guerre se trouvent déjà mouillés à cet endroit. Le lendemain, à 7 heures du matin, un canot arborant le pavillon tricolore se présente à la coupée de la Sophie. Les voisins de mouillage sont des navires français ! Ils sont venus à Norfolk pour escorter, sur la route du retour, le convoi des réfugiés de Saint-Domingue après le sac du Cap-Français en juin 1793.

Émus par l'état sanitaire déplorable des passagers et de l'équipage de la Sophie, les marins français leur apportent des vivres: 20 livres de viande de bœuf frais, une dame-jeanne de bon vin de Bordeaux, quelques livres de sucre raffiné, 30 livres de pain et une demi-livre de chocolat. "On se jetait avec voracité sur tout, écrit Moreau, et tandis que M. Goisnard prenait le costume nécessaire pour préparer des grillades, on dévorait le pain et le sucre." Seule ombre au tableau, la santé de Mlle de Marle continue de se détériorer, au point que l'on craint une issue fatale.

Un pilote monte à bord et l'ancre est levée pour remonter vers Norfolk. La brume tombe à nouveau sur la Chesapeake et il faut avancer prudemment en sondant. A deux reprises, le navire s'échoue. Officiers et matelots injurient le pilote, dont "l'indolence se peignait jusqu'à la lenteur de son parler", mais ces insultes ne le tirent pas de son flegme. Le 7 mars, les passagers peuvent enfin poser le pied sur la terre américaine. Mlle de Marle n'aura guère le temps de s'en réjouir : elle décède la semaine suivante. Quant au narrateur, il conclut son récit par un bilan de santé personnel. Il pesait 186 livres au départ - "sur la balance de la raffinerie de M. Duval, maire de Barfleur" -, et ne pèse plus que 134 livres à l'arrivée, "ce qui constatait que dans une traversée de cent vingt jours, j'avais perdu 52 livres de mon poids, ce qui était très apparent à ma maigreur, au creux qu'avait mon ventre, au lieu de sa rotondité ordinaire, déchet qu'accompagnaient des jambes enflées".

Un pilote monte à bord et l'ancre est levée pour remonter vers Norfolk. La brume tombe à nouveau sur la Chesapeake et il faut avancer prudemment en sondant. A deux reprises, le navire s'échoue. Officiers et matelots injurient le pilote, dont "l'indolence se peignait jusqu'à la lenteur de son parler", mais ces insultes ne le tirent pas de son flegme. Le 7 mars, les passagers peuvent enfin poser le pied sur la terre américaine. Mlle de Marle n'aura guère le temps de s'en réjouir : elle décède la semaine suivante. Quant au narrateur, il conclut son récit par un bilan de santé personnel. Il pesait 186 livres au départ - "sur la balance de la raffinerie de M. Duval, maire de Barfleur" -, et ne pèse plus que 134 livres à l'arrivée, "ce qui constatait que dans une traversée de cent vingt jours, j'avais perdu 52 livres de mon poids, ce qui était très apparent à ma maigreur, au creux qu'avait mon ventre, au lieu de sa rotondité ordinaire, déchet qu'accompagnaient des jambes enflées".

L'ami de Talleyrand expulsé du territoire américain

Louis-Médéric Moreau de Saint-Méry passe plus de quatre ans aux Etats-Unis. Il ouvre une librairie à Philadelphie, magasin qui deviendra le lieu de ralliement de tout ce que la ville compte d'exilés français. La fréquentation de certains de ces émigrés - dont Talleyrand, qui sera son ami le plus cher -lui vaut bientôt d'être accusé par le président Adams de porter atteinte à la sécurité des Etats-Unis. On lui reproche notamment d'avoir participé à un complot visant à la récupération de la Louisiane par la France. Devenu indésirable sur le territoire américain, il est expulsé au titre de 1'Alien Act. La France et les États-Unis étant alors en rupture de relations diplomatiques, il est prié d'embarquer sur un "parlementaire", c'est à-dire un navire américain ayant l'autorisation de se rendre dans un port de la nation ennemie pour y porter des missives.

C'est ainsi que Moreau se rend à Newcastle, dans la baie de la Delaware, pour y prendre place à bord de l'Adraste, en compagnie de sa femme, de ses deux enfants ainsi que de son beau-frère Baudry, son épouse et leur fille. Il précise que son passage sur ce bâtiment est gratuit, mais que, pour bénéficier d'un logement donnant sur la chambre, il lui faut payer 72 dollars par personne et qu'il doit en outre prévoir la nourriture pour toute la traversée.

L'Adraste appareille de Newcastle le jeudi 23 août 1798 à minuit. Les souffrances endurées par les exilés français à l'aller leur paraître vite des broutilles en regard des soucis tie leur réserve le retour. En effet, c'est outre une épidémie de fièvre jaune que cette fois ils vont devoir se battre. L'un des passagers est déjà décédé la veille du départ et des le surlendemain, le fils de Moreau est gagné à son tour par la maladie. Son père le soigne tant bien que mal avec de l'ipécuana, une plante médicinale normalement destinée à soigner la dysenterie. Deux jours plus tard, l'état de santé de l'enfant semble s'améliorer. Mais le 27, l'épidémie s’étend : l'une des filles d'un Canadien-Français appelé Pépin, décède, tandis que son frère est frappé à son tour, ainsi qu'un autre passager. Trois jours plus tard, alors qu'un coup de vent secoue le navire, ce malade est mis en quarantaine sur le gaillard d'avant, par crainte de la contagion. Le malheureux meurt quelques heures plus tard, ou du moins est supposé mort, car selon Moreau, on n'a pas attendu que son décès soit réellement constaté pour jeter son corps à la mer. Cette nuit-là, un nommé Bénard, originaire de Saint-Malo, "homme bien né et bien élevé, excellent violon", avec qui Moreau partagea son ravitaillement, est foudroyé par une attaque d'apoplexie. Ce dernier qualifie cette apoplexie de "vineuse", ayant constaté qu'il avait immodérément puisé dans sa réserve de vin et d'alcool. Il semble même regretter sa compassion pour cet être sans ressources en qui il a découvert un ivrogne.

Cependant que l'Adraste cingle à travers les bancs de Terre-Neuve, la fièvre jaune pour suit son œuvre. Le corps d'un ancien colon de Saint-Domingue est jeté à la mer, ainsi que celui de la seconde fille Pépin, et celui d'un autre passager. Étant censé avoir guéri son fils, Moreau est considéré comme "un grand Esculape". Malheureusement, faute de médicaments, il ne peut faire preuve de ses talents auprès d'autres passagers et la liste des victimes s'allonge. Le 15 septembre, une jeune fille de dix-huit ans décède dans d'atroces souffrances. Cinq jours plus tard, sa sœur cadette subit le même sort.

Le 21 septembre, à 8 heures du matin, l'Adraste est abordé par la frégate anglaise Phaeton. Apprenant la présence à bord de la fièvre jaune, l'officier s'enfuit précipitamment. Le navire américain parvient enfin en vue de l'embouchure de la Gironde. Malgré les huit morts déclarées, les formalités de santé paraissent rapidement réglées. Un pilote monte à bord le ler octobre et conduit l'Adraste à Bordeaux. Moreau conclut le récit de cette dramatique traversée en précisant que sa chère Aménaïde, digne fille de son père pour la gourmandise, a gloutonnement dévoré à l'arrivée une bavaroise au lait qui lui a occasionné une forte indigestion !

Bibliographie: Louis-Médéric Moreau de Saint-Méry, Voyage aux Etats-Unis de l'Amérique, 1793-1798, Yale University Press, 1913.

Chasse-Marée 192